数智赋能非遗!广金非遗团队解锁龙潭村调研天后诞文化脉络

2025年4月20日(农历三月廿三),广州市海珠区龙潭村沉浸在浓郁的民俗氛围中,一年一度的天后诞民俗盛会隆重举行。广东金融学院非物质文化遗产数智化保护与传承微专业团队,在创业教育学院副院长梁冰教授、闫雪莹教授、李琦老师等校内教师团队的带领下,联合广东省青年美术家协会工艺美术与文化创意艺术委员会冯穗钧主任等校外导师,汇聚数字媒体艺术、文化产业、创业管理与金融学等专业的15名微专业团队学生,以跨领域智慧深入古村,开启非遗探索之旅。通过数字化采集、多维度调研、文献整理,为这项传承500余年的非遗项目注入创新活力,开启传统民俗与现代科技融合的新篇章。

千年水乡育非遗,文化脉络代代传

毗邻广州海珠国家湿地公园的龙潭村,历经三千年沧海桑田的变迁,从远古时期的古海海底,逐渐演变为网密布的岭南水乡。老村支书何礼谦娓娓道来这座元代古村与妈祖文化的深厚渊源:自元代建村起,龙潭村便承载着丰富的历史记忆,而其中最具特色的当属延续数百年的天后诞民俗。在【光绪二十五年(1899)落成的】纶生白公祠旁,不仅镌刻着白纶生及其家族的动人故事,更流传着天后诞的起源传说——明代成化年间,一块酷似女子模样的木头漂浮于河涌之上,村民们认定其为圣物显灵,遂邀能工巧匠雕刻成“娘玛”神像供奉,自此,盛大的天后诞巡游活动在村中拉开帷幕,穿越500多年时光,成为村民心中不可磨灭的文化印记。

然而,这一传统民俗在建国后因诸多因素被迫中断。何礼谦感慨道,2012年,在被村民亲切称为“龙潭四姨”的热心人士牵头下,众多村民齐心协力,让中断已久的“娘玛诞”巡游重现生机。如今,每年的天后诞已成为龙潭村的年度盛事,村民们通过【掼】圣杯这一传统方式决定妈祖【娘玛】神像的落座家庭,承载着对平安顺遂的祈愿;巡游队伍浩浩荡荡穿行古村街巷,锣鼓声、欢笑声交织,既传承着古老文化,也凝聚着浓浓乡情,成为古村独特的文化名片。值得一提的是,2017年,“妈祖信俗(龙潭村天后诞)”被列入广州市第六批市级非物质文化遗产代表性项目名录 ,这也让这项民俗受到更多关注与保护。

民俗盛宴展风华,传统仪式显匠心

每至一座宗祠,巡游队伍都会举行庄重的祭祀仪式:宗祠代表身着传统长衫,献上烧猪、鲜果等祭品,在司仪抑扬顿挫的祝祷声中,祈求风调雨顺、五谷丰登;醒狮在祠堂门前灵巧采青,时而腾空跃起,时而伏地轻嗅,寓意纳福迎祥。值得一提的是,村民通过“掼圣杯”这一古老仪式,随机决定天后神像的临时落座家庭。圣杯落地时,围观村民屏息凝神,待圣意揭晓后,欢呼声与鞭炮声齐鸣,承载着百姓对美好生活的殷切期盼。

科技赋能探新径,传承创新双驱动

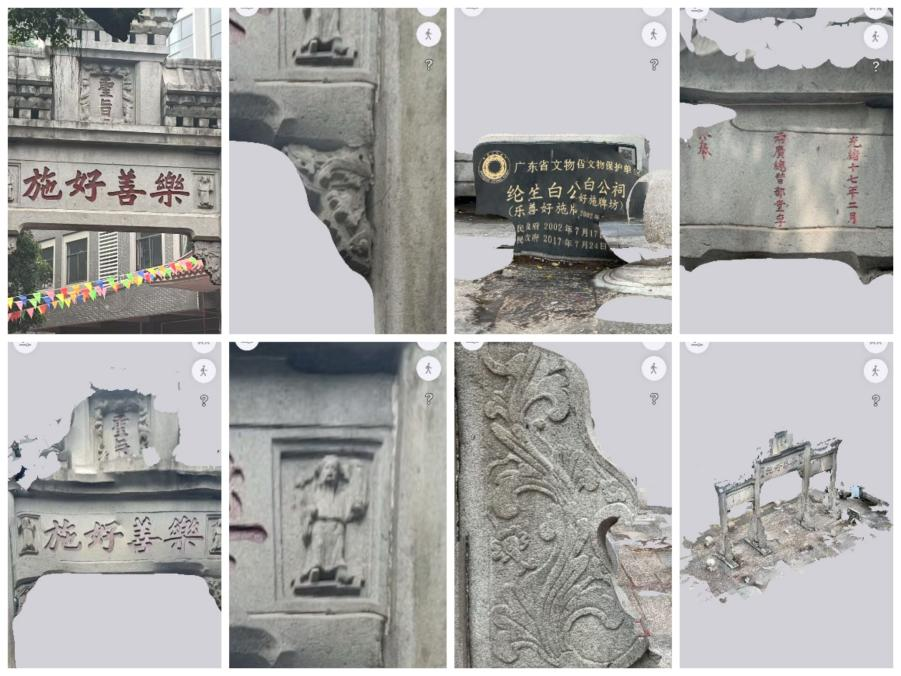

活动现场,广金非遗数智化保护与传承微专业团队充分发挥专业优势,开展全方位的非遗数字化采集工作。团队成员运用4K高清摄像机等设备,对天后诞巡游全过程进行多视角影像记录;通过三维扫描技术,对乐善好施牌坊、纶生白公祠等古建筑进行高精度建模;同时运用360度全景拍摄与空间音频采集技术,完整收录民俗活动现场的声音、光影等多维数据,构建沉浸式数字档案。“我们不仅要记录活动盛况,更要挖掘背后的文化密码。”除了技术采集,成员们还与老艺人、村民展开深度访谈,用录音与文字的方式详细记录仪式流程、民间传说,建立起文化数据库。

活动期间,团队的指导老师——闫雪莹教授为团队成员系统梳理妈祖文化脉络:妈祖起源于北宋时期的福建莆田,由护海女神林默演变而来。传说林默生于宋建隆元年(960年)三月廿三,出生时异于常人,满室红光,一生济世助人,拯救遇险船只无数。雍熙四年(987年)九月初九日,她在一次狂风大浪中为救人而献身。渔民百姓在山上立祠纪念,祷求必应。从宋元至明清,当朝皇帝数十次对她进行册封,成为官、民崇奉的海上女神。2009年,“妈祖信俗”入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录,“龙潭村天后诞”于2017年入选广州市非遗名录,足以证明妈祖文化及龙潭天后诞拜祭

活动在文化领域的重要地位。

守正创新谋发展,非遗焕彩向未来

此次实践中,广金非遗数智化保护与传承微专业团队已初步完成巡游全过程的4K高清影像采集、部分古建筑的三维建模。未来,团队将运用数字孪生技术,还原天后诞巡游的历史场景;通过微视频剪辑制作与AI智能解说,将天后诞的历史文化意义以生动形式传播至全网。

“非遗的生命力在于传承与创新。”团队相关负责人表示,团队将持续深化校地合作,推动龙潭村天后诞的数字化成果转化,打造“可感知、可互动、可传播”的非遗新形态,让古老民俗在数字时代焕发新生,为中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展贡献高校力量。